Intéressé de longue date aux origines des mathématiques, l’historien Grégory Chambon insiste sur l’importance de replacer l’usage des chiffres et des nombres dans un contexte culturel et historique.

TEXTE | Erik Freudenreich

Coûts de la santé, problèmes de circulation, évolution de l’économie… Pas un jour ne passe sans que l’individu moderne ne soit bombardé d’éléments chiffrés, le plus souvent auréolés d’une autorité indiscutable. Mais derrière chacun de ces chiffres, il y a un contexte et des enjeux politiques ou sociétaux, remarque Grégory Chambon, directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris. Ce spécialiste de l’histoire et des pratiques arithmétiques et comptables au Proche-Orient ancien rappelle que «les nombres sont le fruit de constructions et de conventions, ils n’existent pas de manière universelle». Dans son ouvrage Le sens des nombres, le chercheur fait le plaidoyer d’un enseignement des mathématiques qui replace les nombres dans un contexte d’usage. Une approche qui permet aux élèves de mieux les apprivoiser.

En ce début de XXIe siècle, les nombres ont envahi notre quotidien, mais leur omniprésence s’accompagne d’une méfiance toujours plus forte à leur égard. Comment expliquer ce paradoxe?

Aujourd’hui on attribue une valeur scientifique à un chiffrement que l’on n’est plus censé discuter. Mais il est justement essentiel de montrer qu’un nombre – et cela remonte jusqu’aux données administratives de la Mésopotamie ancienne – est le plus souvent le fruit d’un consensus. Pour illustrer cela avec un exemple actuel, prenez la surface habitable d’une maison. En France, celle-ci ne correspond pas à la surface réelle de l’habitation, car on en déduit les surfaces de moins de 1m80. Si dans 2000 ans, des historiens tombaient sur nos textes sans connaître la définition de la surface habitable, ils se retrouveraient à reconstituer nos maisons sur des bases erronées. Il est essentiel de se demander pourquoi un nombre a été produit, comment il a été diffusé, ce que l’on en a fait, pour lui enlever son côté immuable.

Il y a d’ailleurs souvent une confusion entre chiffres et nombres…

Oui, c’est un abus de langage très fréquent. Même les journaux parlent systématiquement des «chiffres du chômage». La différence est pourtant simple: les nombres sont des concepts associés à des entités. Alors que le chiffre est un symbole qui peut être écrit où représenté, et qui permet justement d’écrire un nombre. Nous avons nos 10 chiffres pour transcrire tous les nombres jusqu’à l’infini. On peut utiliser «5», mais il est aussi possible de choisir le «V» romain, ou d’écrire «cinq».

Un des accents de votre travail de recherche concerne l’enseignement des mathématiques. Un sujet qui a donné naissance à l’ouvrage «Le sens des nombres». Quel a été le point de départ de ce projet?

Il s’agissait de mener une réflexion sur la meilleure manière pour les futurs enseignants de transmettre les mathématiques. Il y a une omniprésence des nombres dans notre société, ils nous sont très familiers. Nous voulions montrer aux enseignants comment apprendre à leurs élèves à prendre du recul par rapport à ces données chiffrées actuelles, à mieux les analyser. C’est-à-dire que les nombres utilisés n’ont pas la même signification selon l’endroit où on les produit et l’endroit où l’on les utilise, qu’il s’agisse de calculs mathématiques ou de prévisions. L’idée est de dépasser l’apparente neutralité des chiffres que l’on nous vend actuellement.

Comment avez-vous procédé pour défendre ce point de vue?

Nous avons réuni différentes références historiques dans notre ouvrage pour montrer que le sens donné à un nombre se construit socialement et culturellement, et non seulement théoriquement. Les nombres ne sont pas quelque chose d’inné. Au contraire, il s’agit d’un concept qui doit faire l’objet d’un apprentissage prolongé et patient, notamment chez les jeunes élèves.

Quels retours avez-vous enregistrés jusqu’à aujourd’hui?

Les enseignants nous disent que casser l’idée de nombres universels parle beaucoup aux élèves. Cela démystifie les mathématiques, et montre qu’il s’agit d’une discipline qui se construit en réponse à des besoins sociétaux.

Comment décrire le rapport aux nombres de notre société?

On peut définir la culture numérique, ou métrique, d’une société en fonction de ce que la société juge ou espère comme chiffrable ou mesurable. De nos jours, tout est quantifié par des nombres et l’on va jusqu’à chiffrer la douleur sur une échelle de 1 à 10. On cherche à chiffrer les inégalités, mais on voit bien que ce sont des projets extrêmement complexes. La question que l’on peut se poser avec des élèves, c’est pourquoi décide-t-on de chiffrer quelque chose qu’on ne peut pas vraiment mesurer? C’est peut-être là-dessus qu’on a gagné. On parle beaucoup de sondages en cette période d’élections. Il est important de se demander qu’est-ce qu’un sondage, quel impact veut-on lui donner, comment les journaux le reprennent et diffusent dans quel but? Comment les politiques les utilisent, les transforment? On voit que les mêmes chiffres peuvent être utilisés pour différents usages. Là, je pense qu’il est important de sensibiliser les élèves très tôt à ces aspects-là.

Vous êtes également spécialiste de l’histoire des mathématiques au Proche-Orient ancien. Quelle importance les nombres avaient-ils dans la société d’alors?

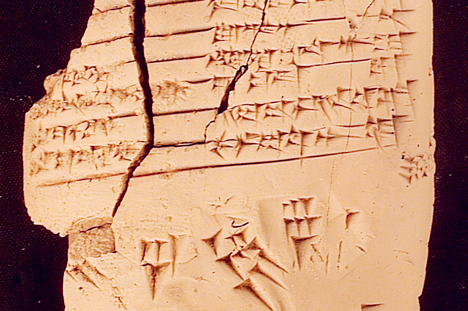

Ils possédaient trois significations principales: économique, idéologique et mystique. De cette période de plus de 3000 ans avant notre ère, il subsiste des milliers de tablettes d’argile de documentation cunéiforme, cette écriture en forme de coins. 80% d’entre elles sont des textes administratifs de nature économique, qui comportent souvent beaucoup de données chiffrées. Il peut s’agir des dimensions d’un champ ou d’une maison, des rations de nourriture, des flux de denrées pour des stocks de temples ou de palais, des effectifs de personnel, de soldats.

Les nombres jouaient aussi un rôle idéologique essentiel. On peut citer le nombre 3600, qui s’écrit avec un signe cunéiforme qui signifie à la fois «totalité» et «innombrable». 10’000 est un autre nombre très important, qui s’écrit en langue sumérienne avec un signe qui possède également le sens de «grand». On a donc une sorte d’analogie entre le nombre et cette idée de multitude.

Qu’en est-il de la signification mystique des nombres durant cette époque?

Les anciens Mésopotamiens associaient certains nombres à des divinités. Le 15 était par exemple associé à la déesse Ishtar, la déesse de l’amour et de la guerre, tandis que le nombre 20 est associé à Shamash le dieu du soleil. Vous avez aussi le nombre 30 dédié au dieu de la lune Sîn. Le nombre 50 correspond à Marduk, le grand dieu de Babylone au Ier millénaire. On disait que ce dieu avait 50 noms. Enfin, le nombre 60 représente des dieux importants comme Ea ou An, le père des dieux dans la cosmologie sumérienne.

Un des vestiges de la numération mésopotamienne est le système sexagésimal, que nous utilisons encore aujourd’hui pour compter le temps. Pourquoi un système en base 60?

L’apparition du système sexagésimal est un sujet qui prête encore à discussion. Certains chercheurs le font remonter à la fin du IIIe millénaire avant notre ère, durant la période des rois de la troisième dynastie d’Ur. Une première hypothèse pour expliquer l’usage de la base 60 tient à leur manière de calculer le temps. On sait que les années mésopotamiennes se divisaient en douze mois de trente jours de façon immuable, ce qui constitue une base sexagésimale.

Une autre hypothèse remarque que le nombre 60 n’est pas trop grand mais dispose surtout de beaucoup de diviseurs: 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Ce point rend la réalisation de calculs très pratiques. Car les Babyloniens avaient l’usage de multiplier et non pas d’effectuer des divisions. Pour diviser un nombre par 3, ils le multipliaient par un tiers, ce qui revient à 20 en système sexagésimal, ce qui est beaucoup plus simple. Il faut aussi retenir que le système sexagésimal est utilisé pour calculer, et non pas pour compter.

Pourquoi a-t-il été utilisé pour mesurer le temps?

À l’époque, la division de la journée en 12 parties existe bien, mais elle dépend en réalité des saisons. C’est-à-dire que ces heures sont calquées sur le lever et le coucher du soleil, et correspondent à la journée d’un travailleur. Pour l’instant, il demeure difficile de savoir comment on est passé de ces 12 heures aux 24, et aux 60 minutes. Mais il est certain qu’il y a eu une influence du système sexagésimal mésopotamien.

Notre société fait un usage très fréquent des statistiques. Peut-on en retrouver les prémices durant cette période mésopotamienne?

Les assyriologues ont pensé pendant très longtemps que les données chiffrées étaient effectives, c’est-à-dire le reflet de l’enregistrement par des scribes de flux de denrées, de quantités, de mesures, etc. Puis, on s’est aperçu que certaines tablettes avaient une valeur prévisionnelle. Par exemple, dans le cas d’une digue à réparer suite à un orage violent, on remarque un calcul du nombre de jours/hommes que cela va nécessiter.

Il existe un autre processus intéressant, avec des écritures comptables provenant de marchands de la vallée de l’Euphrate, qui prêtaient du grain à leurs clients. Mais les personnes bénéficiaires n’allaient pas forcément retirer le grain de suite, un peu comme un crédit dans une banque aujourd’hui. On voit bien qu’on est au-delà du simple reflet de la réalité. On rentre dans des jeux d’écriture qui ne reflètent pas forcément le stock effectif de grains, mais la balance comptable. Ce sont des opérations relativement complexes. Pas des statistiques au sens propre, mais une certaine forme de projection vis-à-vis des nombres pour des usages programmatiques.

Avez-vous un chiffre fétiche?

Non (rires). Mais il est vrai que bien des aspects du comportement humain sont subordonnés à des chiffres. Quand on est né tel jour à telle heure, on a tel profil astrologique. Il y a aussi ces chiffres qui parlent à quelqu’un parce qu’ils le renvoient à certains événements de la vie. Une autre question intéressante, c’est que notre manière d’appréhender le temps dépend des chiffres. On a l’impression que d’un siècle à un autre on change de paradigme. Mais entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2000, il y a un changement qui s’avère purement conventionnel.

Biographie

Grégory Chambon est né à Clermont-Ferrand en 1972. Au bénéfice d’une formation pluridisciplinaire (mathématiques, histoire des sciences et des techniques, assyriologie), il est actuellement directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris, pour un projet de recherche intitulé Savoirs et culture matérielle au Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires av. J.-C.). Il est aussi auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages sur les anciennes pratiques arithmétiques et comptables, dont Le sens des nombres (2010), cosigné avec Alain Bernard et Caroline Ehrhardt et L’archéologie de la comptabilité: culture matérielle des pratiques comptables au Proche-Orient ancien (2016).